鋳鉄鋳物の品質向上を叶える、

マツバラの独自システム

鋳鉄鋳物の製造において、鋳巣や鋳肌不良といった品質不良を抑えるには、溶湯の温度管理が鍵となります。これは鋳造業の現場では長年、職人の勘と経験に任されてきた領域ですが、業務の属人化や再現性の低さ・後継者育成の難しさといった課題とも隣り合わせでした。そこで当社・マツバラでは、AI技術を活用した独自の温度管理システムの開発に着手。今回はこのシステムの特徴を、プロジェクトを牽引した技術員室 部長であり、工学博士でもある取締役・川島 浩一のコメントを交えてご紹介します。

鋳鉄鋳物の品質を左右する温度管理に、

AIを活用

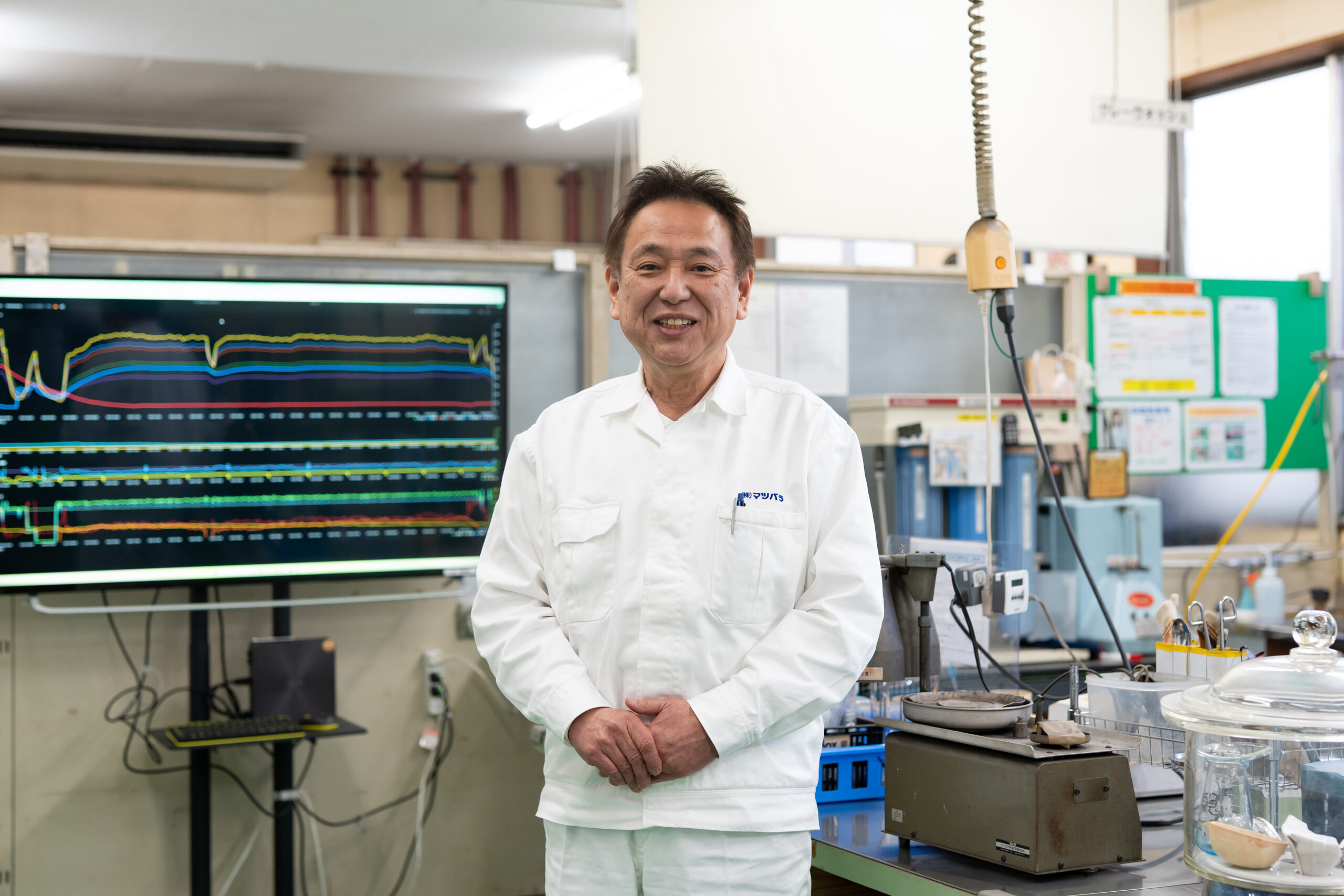

開発された『キュポラ操業エキスパートシステム』は、大きく分けて3つの機能から構成されています。1つめは、CO/CO2センサーを用いて、キュポラ炉頂におけるガス成分をリアルタイムで計測・監視する機能。2つめは、放射温度計とノイズフィルタープログラムを組み合わせることで、出湯温度を連続で測定・記録する機能。そして3つ目は、これらのデータと材料・燃料の投入記録とを組み合わせてAIに学習させ、出湯温度や冷却曲線の予測を提示しながら、キュポラを管理する従業員の作業判断を支援する機能です。

「その気になれば、温度管理業務すべてを自動化・機械化することもできたと思います。でも、それはマツバラという会社が大切にしている “人間中心主義” から外れるものだと考え、やりませんでした。『エキスパートシステム』という名称も、まさにその考えに由来するもの。システムはあくまで、操業と品質向上を担うエキスパート (専門職) へアドバイスをおこなう存在に留め、鋳鉄鋳物の製造工程における判断や作業は従業員がおこなうという形にこだわりました(川島)」

温度変化を予測できると、

鋳鉄鋳物は高品質になる

『エキスパートシステム』が稼働を開始し、日々さまざまなデータが蓄積されるようになると、川島はある仮説を持つようになります。それは、出湯温度に低下傾向が見られた際、燃料となるコークスが必要以上に追加投入されているのではないか…というものでした。

「コークスを多めに入れておきたい、という気持ちは理解できます。規定に満たない温度では、鋳鉄鋳物製品の内部に巣ができやすくなり、それが出荷されれば品質面で納入先様にご迷惑をお掛けしてしまいます。また当社のキュポラの場合、燃料の追加投入が温度上昇へ繋がるまでに約45分を要しますから、再上昇という結果をすぐに確認できないと、安全策を取って多めに入れたくなるんでしょうね(川島)」

とはいえ、コークスの過剰投入は、生産コストや環境負荷の増大にも繋がるため、従業員の意識改革は不可欠でした。そんな場面で役立ったのが、前述3つめの出湯温度や冷却曲線の予測提示機能。これを活用すると、その日に実施したコークスの追加投入が無かった場合の温度シミュレーションも可能なのです。

「従業員へ、あの時の追加投入は要らなかったかもね…という話をするにも、単なるタラレバではなく、データを基に伝えられるようになりました。シミュレーショングラフを見せながら会話できると、相手の納得値も高いようです(川島)」

高品質な鋳鉄鋳物の

リーディングカンパニーとして

『キュポラ操業エキスパートシステム』の開発・導入は、マツバラが手掛ける鋳鉄鋳物の品質向上と、コスト削減・生産性向上、そして鋳鉄工程におけるCO2排出量削減に大きく貢献しました。そしてプロジェクトを記録・解説した論文は、一般社団法人 日本鋳造協会が選ぶ、2024年度協会技術賞を受賞しており、製造業の国際競争力向上への貢献も期待されています。

なお、同論文は公益財団法人 日本鋳造工学会の2025年度春期大会 (第185回全国講演大会) でも、川島本人より報告予定です。オンライン配信もございますので、お申し込みの上ご覧いただけますと幸いです。

https://jfs.or.jp/gyouji/185taikai/